France Nature Environnement Île-de-France propose une synthèse claire et documentée de l’état d’avancement de la REP PMCB dans la région. Un outil pour comprendre les enjeux, les points de vigilance et les leviers d’action à mobiliser.

Depuis mai 2023, la filière REP PMCB est mise en place en France et en Ile-de-France pour parvenir à une meilleure gestion des déchets du BTP et à une meilleure valorisation des déchets produits.

L’enjeu est majeur puisque les déchets de ce secteur représentent l’un des plus importants gisements de déchets, les déchets inertes sont même le gisement le plus important en Ile-de-France.

Encore balbutiante, -elle n‘existe que depuis mi 2023-, la filière a permis la mise en place de nombreux points de collecte. L’objectif de 93 points de collecte six flux en IDF est atteint, mais de nombreux problèmes demeurent, notamment une faible présence en grande couronne ou la fiabilité des informations sur les points de collecte.

Les objectifs de réemploi de ces matériaux ne sont pas remplis, mais ils étaient particulièrement ambitieux.

Le ministère de l’Ecologie a annoncé un « moratoire » sur la mise en place de cette filière. Toutefois, ce « moratoire » ne veut pas dire abandon selon les acteurs : la collecte dans les points de reprise perdure, les éco contributions aussi, ce sont juste les nouveautés prévues en 2025 (reprise sur les chantiers, outil de traçabilité…) qui sont stoppés.

La mise en place de la filière REP PMCB

La filière REP PMCB (pour responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du bâtiment) est en place, opérationnellement, depuis mai 2023.

Son instauration repose sur le principe du pollueur-payeur, qui a prévalu à la création des 22 autres REP existantes en France. En vertu de ce principe, les personnes qui mettent sur le marché des produits sont responsables de l’ensemble de leur cycle de vie, de leur conception jusqu’à leur fin de vie. En conséquence, la REP transfère toute ou partie des coûts de gestion des déchets vers les metteurs sur le marché (fabricants, distributeurs, importateurs, place de marché).

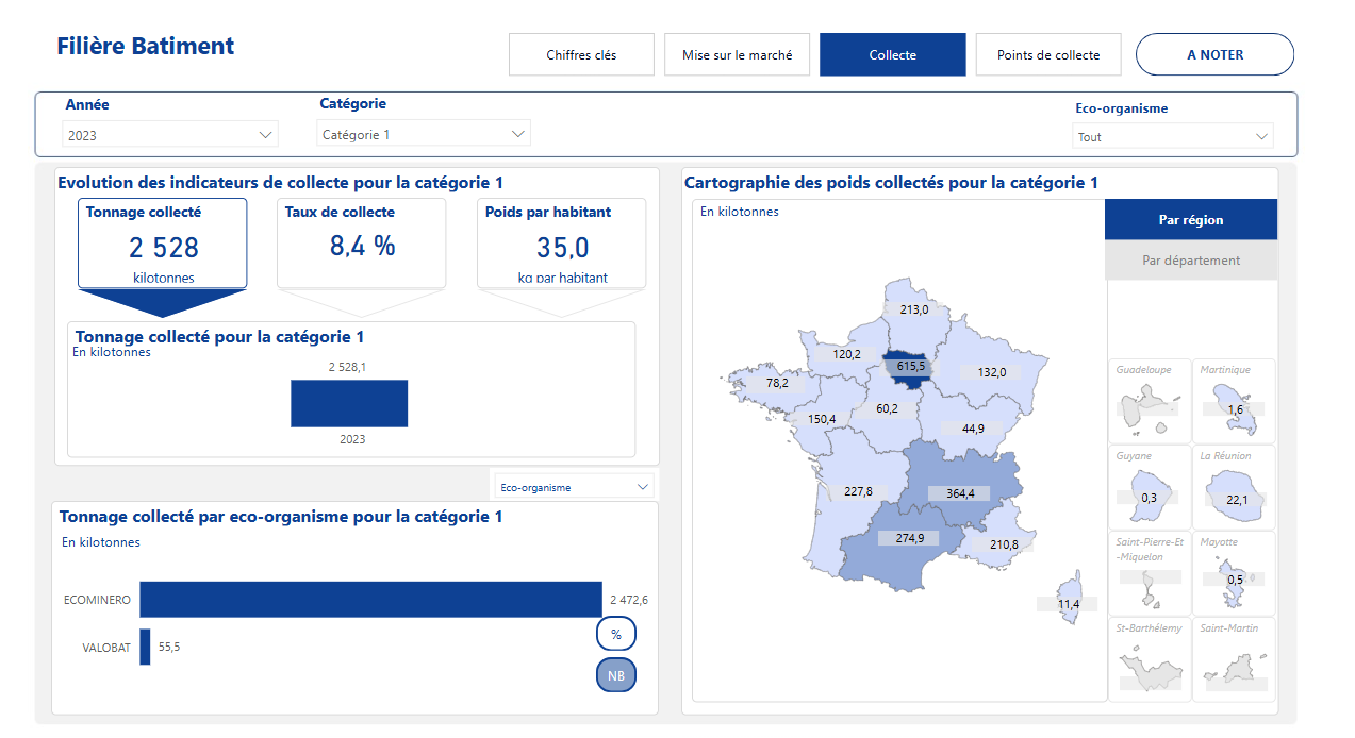

Cette filière comprend quatre éco organismes agréés qui collectent deux catégories de déchets du BTP :

- Catégorie 1 : Les inertes sont les produits et matériaux constitués majoritairement de minéraux ; béton et mortier ou les constituants concourant à leur préparation (granulat, sable, ciment, adjuvant…); Chaux; Pierre de type calcaire, granit, grès et laves; Terre cuite ou crue; Ardoise; Mélange bitumineux ou concourant à la préparation de mélange bitumineux, à l’exclusion des membranes bitumineuses; Granulat; Céramique; Produits et matériaux de construction d’origine minérale non cités dans une autre famille de cette catégorie.

Ces déchets sont collectés via l’éco-organisme Ecominero.

- Catégorie 2 : Les produits et matériaux non-inertes sont répertoriés en 9 familles:

- Métaux; Bois; Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines (produits de décoration); Menuiseries, parois vitrées et produits connexes; Plâtre et produits assimilés; Plastiques; Bitume; Laines minérales; Produits d’origine animale, végétale ou autres matériaux non cités dans une autre famille de cette catégorie.

Ils sont collectés selon les cas via Valobat, Ecomaison et Valdelia.

1.2 : Une REP instaurée par la loi AGEC

C’est la Loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire du 10 février 2020, dite loi AGEC, qui a acté la mise en place d’une filière REP appliquée aux produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment à compter du 1er janvier 2022.

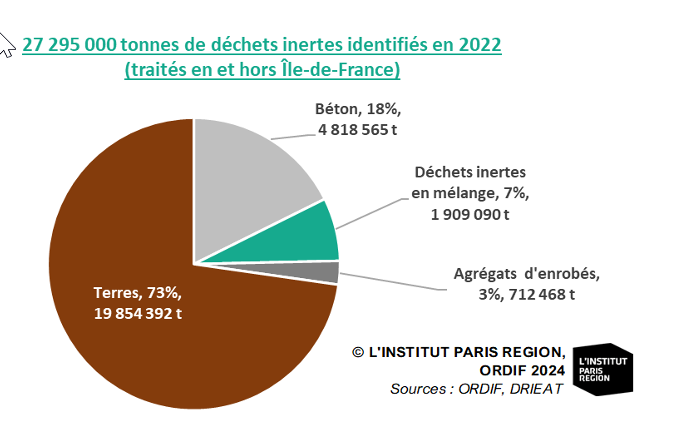

Dans l’étude de préfiguration de cette REP sortie en mars 2021, l’Ademe fait le point sur les enjeux de cette future REP et en précise bien les enjeux : « le gisement de déchets annuel est sujet à débat entre les acteurs. Initialement estimé à environ 42 millions de tonnes (hors dépôts sauvages) dont 30 millions de tonnes pour la catégorie 1, 9,9 millions pour la catégorie 2, un à deux millions de tonnes pour les déchets dangereux (amiante par exemple, mais qui n’est pas concernée par cette REP), ce gisement a été largement réduit en octobre 2024. »

Désormais, le gisement des inertes de la catégorie 1 a été divisé par deux à la suite du retrait des déchets inertes issus des travaux publics (les ouvrages d’art en particulier et de certaines terres excavées). Ce gisement de la catégorie 1 est donc estimé à 15 millions de tonnes.

En Ile-de-France, les terres excavées représentent une part très importante des déchets du BTP à cause des travaux du Grand Paris ou des Jeux olympiques, comme le montre la graphique ci-dessous :

Avant la mise en place de cette REP, toujours selon l’Ademe, dans son étude de préfiguration, « les performances de valorisation, en 2021, se situaient pour l’ensemble des déchets du bâtiment à 38 % de recyclage, 67 % de valorisation matière et 69 % de valorisation globale ».

« Il faut distinguer selon les types de déchets. Les déchets inertes (cat 1) sont plutôt bien valorisés (environ 82 % de valorisation matière en ne considérant que les tonnages de déchets hors terres en Ile-de-France en 2022.) alors que les déchets non inertes non dangereux, en dehors du bois et des métaux, sont peu valorisés (environ 26 % de valorisation matière et énergie). Ce taux est principalement lié à un faible taux de collecte et de captage de ces déchets. Pourtant, dans la plupart des cas les filières industrielles existent et sont en capacité de traiter des tonnages beaucoup plus importants ».

1.3 Les acteurs de la REP

Les quatre éco-organismes ont été agréés par un arrêté du 10 octobre 2022 : Ecomaison (catégorie 2), Ecominéro (catégorie 1), Valdelia (catégorie 2), Valobat (catégories 1 et 2) .

Ils sont agréés jusqu’au 31 décembre 2027.

Cette filière est gérée par l’OCAB (Organisme Coordonnateur Agréé pour la filière bâtiment), l’organisme fédérateur de ces quatre éco-organismes, agréé lui depuis mars 2023 via l’arrêté du 17 février 2023. Il est agréé jusqu’au 31 décembre 2024.

Un avis négatif du CIFREP (Commission inter filières de responsabilité élargie des producteurs) sur le renouvellement de cet agrément a été émis fin 2024 en demandant aux eco organismes de redéposer un dossier : https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-45737-rapport-cifrep-2024.pdf.

Les missions de l’OCAB ont été rappelées à cette occasion :

• II prépare un contrat type unique à proposer aux collectivités locales pour la collecte dans leurs déchèteries ;

• Il propose un réseau maillé de points de reprise sans frais des déchets du bâtiment :

• Puisque la reprise sans frais ne s’applique qu’à des déchets préalablement triés, il définit les standards de tri que doivent respecter les déchets pour bénéficier de la reprise sans frais ;

• Il coordonne les études qui sont prescrites par le cahier des charges, notamment sur les critères nouveaux à retenir pour éco-moduler les contributions payées par les producteurs ;

• Il met en place un guichet unique permettant une mise en relation des détenteurs de déchets avec les différents services de la REP et l’accès à un outil unique conjoint permettant un accès simplifié aux points de reprise ;

• Il s’assure de la cohérence des dispositifs de traçabilité des déchets prévus par les différents éco-organismes et organise les travaux pour la mise en place d’un outil unique conjoint de traçabilité entre les éco-organismes ;

• En cas de déséquilibre entre les recettes d’un éco-organisme (éco contributions des producteurs adhérents) et ses dépenses (coûts de gestion des déchets), il procède à un équilibrage entre éco-organismes.

Les reproches faits à l’OCAB portent notamment sur l’absence d’un outil unique commun à tous les organismes de traçabilité des déchets et d’accès aux points de reprise.

1.4 Les objectifs de la filière

La REP PMCB vise plusieurs enjeux à la fois sur le tri, la collecte et la valorisation :

1. Renforcer le tri à la source et faciliter la collecte : environ 40% des déchets du bâtiment étaient encore collectés en mélange en 2019, selon l’Ademe.

2. Augmenter les performances de recyclage et de valorisation, avec un taux de recyclage de la catégorie 1 à 45 % ; ce qui permettrait d’atteindre un taux de valorisation de 90 % ; De doubler les taux de valorisation (matière et énergétique) des déchets de la catégorie 2 hors métaux ;

3. Lutter contre les dépôts sauvages : à cet égard il faut noter la grande sensibilité des Franciliens à cette problématique. Ainsi, sur le réseau Sentinelles de la nature mis en place par France Nature Environnement 221 signalements ont été reçus en 2024, dont presque la moitié concerne des dégradations de l’environnement en lien avec des dépôts de déchets dans la nature.

4. Améliorer la traçabilité des déchets

5. Favoriser le réemploi et encourager l’écoconception : atteindre un taux de réemploi/réutilisation de 5 % sur les deux catégories.

Les objectifs chiffrés sont censés être atteints d’ici 2028.

ATTENTION : pour connaître les véritables performances de la filière au-delà de la simple mise en place des points de collecte ( au nombre de 6 400 à la fin 2024), il faudra attendre la publication de l’Ademe sur son site spécialisé sur les diverses REP ( https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-rep). Pour le moment les données ne concernent que 2023, comme indiqué ci-dessous, mais à cette date la REP n’était pas encore totalement déployée.

1.5 Une organisation nouvelle de la collecte :

Avant la mise en place de cette REP, il n’existait pas de tri systématique des déchets du BTP. Face à cette mise en place complexe, le CIFREP, évoque « une REP lourde », destinée à faire des déchets une ressource et à en éviter l’enfouissement.

Sur le territoire national, il est demandé à la filière de mettre en place des points de collecte de proximité tous les 10 ou 20 kms.

En Ile-de-France, ce maillage n’a pas semblé pertinent et c’est une notion en fonction du temps de parcours vers le point de collecte qui a été privilégiée : on parle ainsi de points de collectes situés à moins de 10 ou 15 minutes du chantier. « L’Ile-de-France, notait l’Ademe dans son étude de préfiguration, souffre d’un déficit de points de collecte, au regard du grand nombre d’entreprises du bâtiment ayant moins de 10 employés sur le territoire (et aussi par rapport au temps de parcours allongé en Ile-de-France) ». Un constat particulièrement vrai pour la grande couronne, le 77 par exemple.

1.6 Ce que cela change pour les producteurs de déchets :

La reprise des déchets du BTP est gratuite dans les points de collecte si ces déchets sont triés selon six flux différents. ( le logo, dit Triman, aide à se repérer dans les consignes de tri).

Ces points de reprise peuvent être installés sur les lieux de vente des matériaux ( grandes enseignes de bricolage par exemple), dans les déchetteries publiques ou sur des plateformes dédiées aux entreprises de bâtiment. Ces dernières ne sont pas obligées d’accepter cette reprise.

« Les collectivités ne sont pas contraintes de prendre les déchets du BTP. Beaucoup pensaient qu’en acceptant ces déchets elles seraient submergées mais en fait elles commencent à adhérer à la démarche et nombre d’entre elles remarquent que finalement cette collecte des déchets du BTP leur permet de faire des économies » rapporte la représentante de Valobat, Patricia Flambert.

Si je suis un artisan, comment faire pour savoir où aller ?

- Il faut avant tout trouver le point de collecte sur le site de l’Ocab : en tapant son adresse sur l’outil et la liste des points de collecte est fournie,

- Savoir que certains distributeurs comme Plateforme du bâtiment ou Point P sont parmi les enseignes les plus vertueuses en matière de points de reprise.

- Se servir de l’outil BatiDéchets déployé par la FFB : https://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/

2 : Bilan de la mise en place de la REP PMCB en Ile-de-France

En Ile-de-France, il existe à la fin 2024 :

420 points de collecte pour les déchets du BTP,

103 points de reprise qui acceptent les déchets selon les six flux et qui sont en contrat avec l’OCAB.

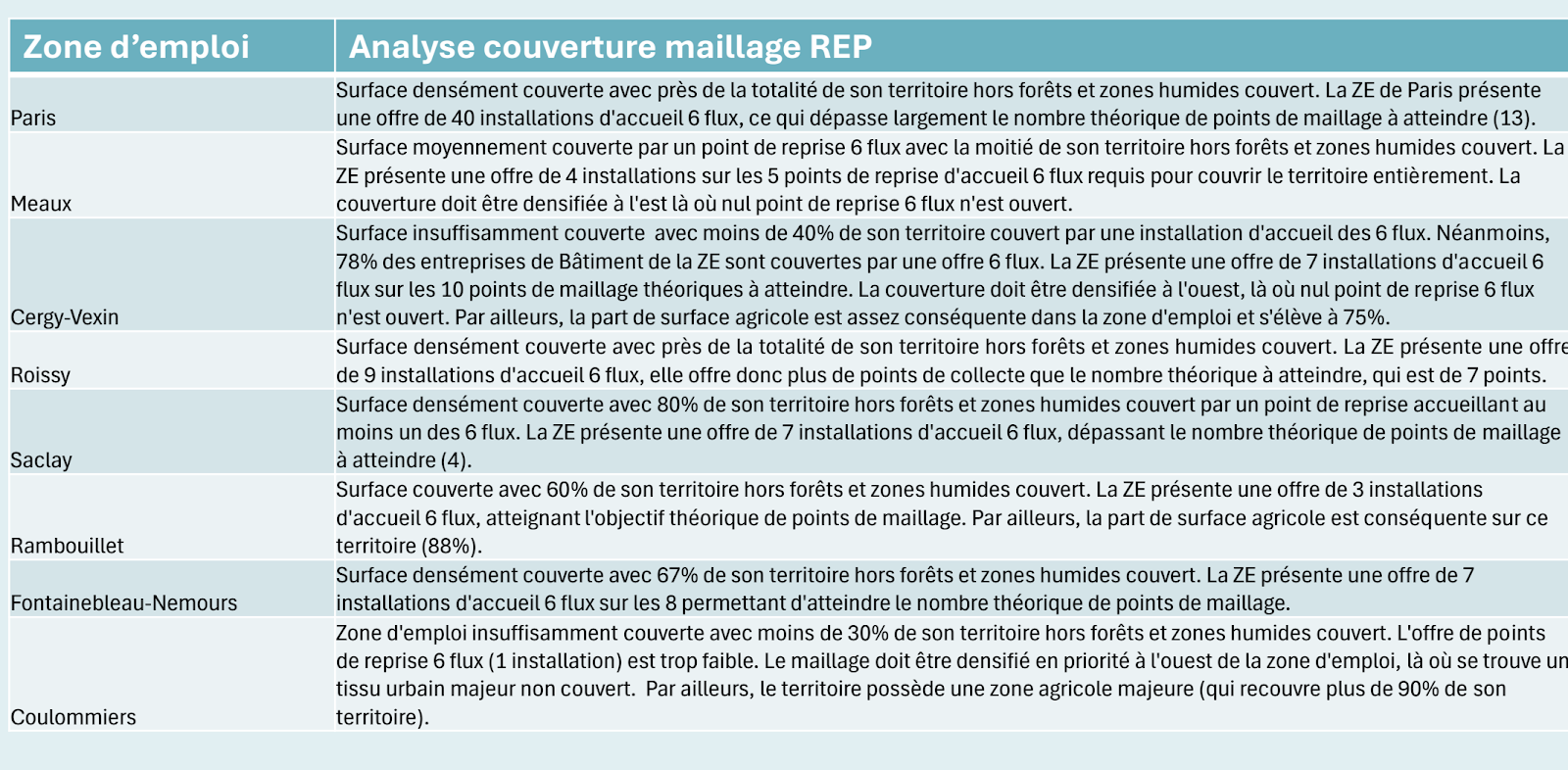

Les objectifs fixés pour atteindre un maillage total de la région étaient de 94 points de maillage a minima d’ici 2026

Parmi ces 420 points, 299 sont en contrat avec un éco-organisme.

53 % de la surface de la région est couverte par une offre de reprise 6 flux à moins de 15 minutes à la fin de 2024 contre 43 % en juillet 2024.

• 74% des établissements de Bâtiment disposent d’une offre de reprise 6 flux selon un temps de trajet de 15 minutes.

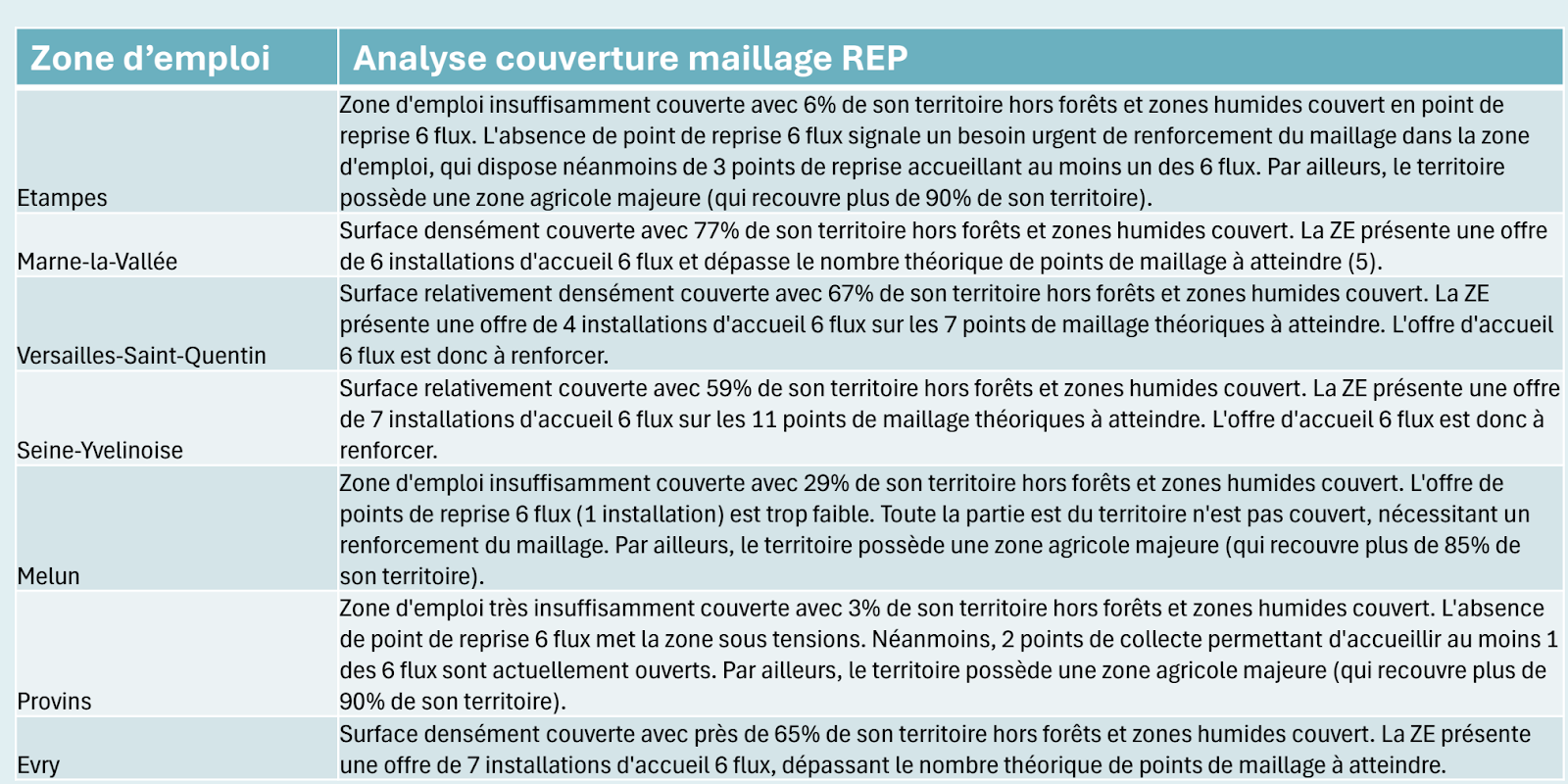

• Territoires relativement bien couverts en Île-de-France, néanmoins, Coulommiers, Etampes, Melun et Provins constituent des points de vigilance accrue. Il peut exister sur ces territoires des « zones blanches » selon la FFB 77.

L’outil Power-bi mis en place par l’OCAB permet l’analyse et le suivi du déploiement de la REP PMCB.

En détail la liste des territoires franciliens vu par l’OCAB :

2.1 : Critiques évoquées à l’occasion de divers tests faits par la Région et où l’Etat

La Région a fait des tests dans 11 points de reprise entre juin et septembre 2024 et a pu constater que les informations pratiques ne sont pas toujours justes (horaires d’ouvertures par exemple), que les temps d’attente avant de pouvoir déposer des déchets peuvent être longs, que tous les flux ne sont pas forcément présents…

La DRIEAT de son côté a également fait des contrôles dans 60 points de reprise dont la moitié était opérationnelle, le reste était dans une phase d’ajustement pour le devenir en 2025.

Du côté de la FFB 77, les témoignages s’accumulent provenant d’artisans « trouvant des bennes pleines dans les points de collecte, devant découper des déchets à leur arrivée car trop volumineux pour les bennes…et recevant plus tard une facture pour dépôt effectué dans un point de reprise censé être gratuit. »

2.2 : Les priorités de l’OCAB pour l’année 2025 en Île-de-France :

- Développer les zones de réemploi dans les points de maillage ;

- Améliorer la qualité des points de reprise opérationnels (signalétique, équipements, espace d’accueil pour les artisans…) ;

- Améliorer le maillage sur les zones blanches : avec l’organisation de réunions à une échelle plus territorialisée pour les zones présentant un maillage particulièrement faible (notamment en Seine-et Marne) ;

- Trouver des solutions avec les distributeurs pour désengorger les déchèteries publiques des professionnels dans ces zones où le maillage est peu dense ;

- Développer un outil de traçabilité des gisements plus performant.

Encadré : Que deviennent les déchets collectés ?

Ils sont triés, réutilisés ou recyclés dans de nouveaux matériaux de construction.

Par exemple, pour la catégorie 1 : le béton est transformé en granulats pour les routes ; d’autres inertes servent au remblaiement de carrière, in situ ou sur un autre chantier…

- Pour les déchets de la catégorie 2 c’est plus compliqué parce que les filières ne sont pas toutes existantes. C’est sur ce

- Élimination : stockage en Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)

2.3 : Un manque d’outils de communication dommageable pour faire connaître ce nouveau geste de tri

Le volet communication autour de cette filière semble particulièrement restreint, voire inexistant. Ni le ministère, ni l’OCAB n’ont mené de campagne de communication. A titre personnel, j’ai dû interroger un collègue du service des risques à la DRIEAT, en charge du dossier déchets, pour découvrir à la fois l’existence de l’OCAB, le lien vers leur site Internet et le lien vers l’outil de géolocalisation des points de reprise. Aucune recherche sur Internet ne m’avait menée vers ce site.

Seule exception à ce silence, la Fédération française du BTP qui a déployé des outils à destination de ses adhérents.

Ainsi, a-t-elle informé ses adhérents via des vidéos explicatives, une web série nommée « Réunion de chantier » diffusées sur You tube et sur Tik tok, mais aussi des affiches, des mémos. A trouver via ce lien : https://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/documentation.html

Pour aller plus loin et allier la recherche des points de collecte avec le geste de tri, la FFB lance BatiDéchets, a lancé en janvier 2025, un nouvel outil permettant aux professionnels du secteur de la construction de trouver facilement les solutions de reprise gratuite (ou à coût réduit) existantes pour leurs déchets de chantier en fonction de la nature de leur déchet : https://www.batidechets.ffbatiment.fr/

Interrogée, l’OCAB reconnaît ce manque de communication structurée en 2024. Selon les deux représentants de VALOBAT, d’Ecominero et de l’OCAB, Patricia Flambert et Benoit Planchard, « il s’agissait de s’assurer de la montée en puissance des points de collecte et de parvenir à un réseau suffisamment maillé avant de lancer une communication plus large ».

Cartographie des acteurs :

OCAB : organisme fédérateur des quatre éco-organismes Ecominero, Ecomaison, Valdelia et Valobat.

Région Ile-de-France : dispositif Île-de-France propre pour la résorption des dépôts sauvages. Une équipe resserrée à disposition des collectivités. Elle fait un bilan de la mise en place de la REP tous les six mois.

Drieat : service de l’Etat en charge des contrôles au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

FFB Ile-de-France : fédération professionnelle du bâtiment

Ekopolis : une association pour favoriser le réemploi.

Sources :

Décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment

Arrêté du 10 juin 2022 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à REP des PMCB

Arrêté du 28 février 2023 modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière REP des PMCB

Arrêté du 17 février 2023 portant agrément d’un organisme coordonnateur de la filière à REP des PMCB

Arrêté du 20 février 2024 modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière REP des PMCB

Site de l’OCAB : https://oca-batiment.org/

Colloque de la Région Ile-de-France le 10 février « zéro déchet »

Webinaire de FNE Languedoc-Roussillon mi décembre

Ministère de l’Ecologie : https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/produits-materiaux-construction-du-secteur-du-batiment-pmcb

Ademe : https://librairie.ademe.fr/industrie-et-production-durable/4573-etude-de-prefiguration-de-la-filiere-rep-produits-et-materiaux-de-construction-du-secteur-du-batiment.html

ORDIF : https://www.ordif.fr/nos-ressources/publications/les-dechets-inertes-en-ile-de-france-donnees-2022/

3 : Le bilan des objectifs de réemploi

L’objectif de réemploi n’est pour le moment pas tenu, tant au niveau français que francilien. L’objectif énoncé porte sur un réemploi équivalent à 5 % du montant des travaux d’ici cinq ans. Pour le moment, les estimations sont proches de 1 %, ce qui signifie que la filière devra produire un gigantesque bond en avant et des changements de pratiques majeures pour l’atteindre.

Les acteurs sont un peu différents de ceux du tri des déchets. Ainsi se réunissent au sein d’un programme d’action Ekopolis (association), le conseil régional, la métropole du Grand Paris, l’Ademe et la DRIEAT.

La Région finance certains surcoûts liés à la volonté de réemploi, comme le coût de l’entreposage, celui du reconditionnement ou bien encore celui du tri à la source. Certains bailleurs sociaux (Logirep ou Seqens par exemple) sont aidés sur ce volet.

Selon Ekopolis, « le réemploi n’est plus une innovation mais un point indispensable dans tout projet ». Il existe de nombreux freins à ce réemploi, notamment les soucis de foncier pour l’entreposage proche des chantiers en Ile-de-France, les difficultés avec les assureurs. Selon Ekopolis, « l’enjeu consiste à massifier et industrialiser les process et aussi à permettre l’assurabilité » des opérations. (Élise Mahieu)

3.1 : Quelques exemples inspirants :

- La plateforme Cynéo à Vitry sur Seine : portée par Bouygues construction. A la fois ateliers des acteurs du réemploi, reconditionnement de certains produits, reconditionneur de moquettes, de produits électroniques…mais aussi un espace de stockage et une marketplace en ligne des produits.

(visite prévue dans le cadre du pro bono le 23 avril prochain)

- Des applications à connaître :

Cycle zéro (https://cyclezero.fr/) : les particuliers peuvent venir chercher gratuitement des produits sur les chantiers répertoriés sur l’appli. L’Ile-de-France est très bien représentée.

Adopte un bureau :

Tricycle environnement : pour l’aménagement intérieur. C’est une entreprise solidaire de réemploi à Gennevilliers avec un filiale nommée Baticycle qui propose des matériaux et équipements de construction d’occasion pour les professionnels du BTP.

Conclusion

La filière REP PMCB est la plus importante des filières à mettre en place. Encore balbutiante, elle arrive dans un climat particulièrement tendu de défiance envers les efforts demandés pour des raisons écologiques.

En Ile-de-France, les organismes ont tenu les objectifs de mise à disposition de points de collecte, mais leur opérationnalité est parfois sujette à reproches. Or, étant donné le changement de pratique majeur demandé aux acteurs, ces imprécisions ou manque de fiabilité sont des irritants majeurs.

Le manque de communication des acteurs, hormis la FFB qui a expliqué les gestes de tri et les points de reprise, pose question. Interroge aussi la difficulté à obtenir des informations sur les points de reprise.

Pour la collecte, une grande partie des efforts est à concentrer sur la catégorie 2 de déchets, les non inertes.

Pour le réemploi en revanche, les deux catégories sont à la peine.